Любой из нас с легкостью может назвать, какой сегодня день недели, число, месяц, год. В разговоре мы часто используем обороты, которые так или иначе затрагивают тему времени: «через неделю», «год назад», «до новой эры». В наше время нет человека, который не знал бы, что такое календарь. К его услугам мы прибегаем ежедневно. Календарь стал привычным и необходимым для нас предметом. Мы настолько привыкли пользоваться календарем, что даже не можем себе представить современное общество без упорядоченного счета времени.

Без календаря мы бы не знали, что у нас нынче: вчера, сегодня или завтра. Это неотъемлемая часть нашей жизни, позволяющая организовывать время, планировать дела и отслеживать важные события. Но как же он появился и развивался на протяжении истории?

История календаря уходит корнями в далекое прошлое. С давних времен человек старался уловить ритм времени, данный ему природой. С первого проблеска зари до последних лучей заката он видел, как светила на небе отмеряют дни и ночи, замечал смену времён года. Чтобы жить в ладу с окружающим миром, предки изобрели календарь как способ отображения хода времени.

Отечественный календарь менялся вместе с историческими судьбами народа. От лунно-солнечного счёта языческих времён до юлианского календаря с принятием христианства, от реформ Петра I до советских пятидневок. За этими переменами стояли не только астрономические расчёты, но и культурные традиции, хозяйственный уклад, политические решения правителей.

В Древней Руси до принятия христианства, т.е. до конца X века, счет времени велся по сезонам года. Началом года считалась весна, а наиболее важным сезоном было лето. Отсюда произошло второе значение слова «лето» как синонима слова «год».

Помимо счета по сезонам, примерно в то же время, применялся и 12-месячный лунный календарь. В более поздние времена славяне перешли к лунно-солнечному календарю, в котором семь раз в каждые 19 лет вставлялся добавочный, 13-й месяц. Таким образом, достигалась более точная привязка календаря к смене времен года.

Памятники русской письменности показывают, что месяцы имели чисто славянские названия, происхождение которых было тесно связано с явлениями природы. При этом одни и те же месяцы в зависимости от климата тех мест, в которых обитали различные племена, получали разные названия.

После установления христианства в 988 году счёт лет стали вести по византийскому календарю от «сотворения мира», но с некоторыми отклонениями. В Византии год начинался 1 сентября. На Руси, по древней традиции, началом года считали весну, поэтому год начинали 1 марта.

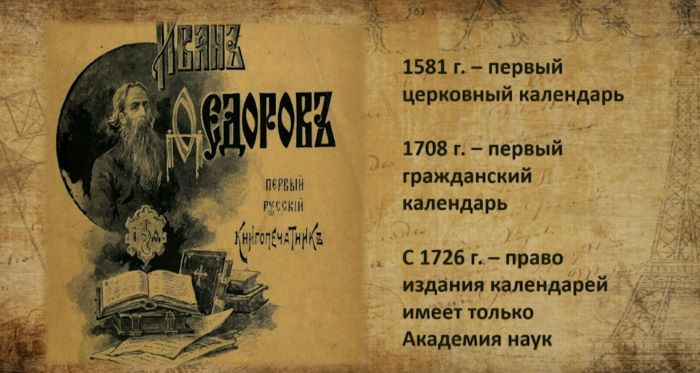

Во времена Ивана III в 1492 году (в 7000 году от «сотворения мира») начало года было перенесено на 1 сентября. Первый отпечатанный церковный календарь в России изготовлен 5 мая 1581 года Иваном Фёдоровым.

Действовавшее в России летоисчисление от «сотворения мира» заменил на летоисчисление от Рождества Христова Пётр I с 1 января 1700 года. По указу императора от 19 декабря 7208 года от «сотворения мира», после 31 декабря 7208 от «сотворения мира» следовало 1 января 1700 года от Рождества Христова. 28 декабря 1708 года был выпущен первый гражданский календарь.

Окончательно вопрос о календарной реформе в России был решен только после Великой Октябрьской социалистической революции 1917 года. Был введен Григорианский календарь, он исключал в пределах каждого четырехсотлетия три високосных года. Именно его стали придерживаться. Так как к этому времени разница между старым и новым стилями составляла 13 дней, то после 31 января 1918 г. наступило не 1 февраля, а 14 февраля.

Известно, что календари пользовались огромной популярностью не только у простых граждан Российской империи, но и у знаменитейших представителей своего времени. Календари были не просто способом счисления дней в году, но и настоящими справочниками о жизни в России.

А первый российский печатный календарь — заслуга Якова Брюса. Этот известный сподвижник Петра I в 1709 году издал в типографии Киприянова свой календарь, получивший в народе название «Брюсов».

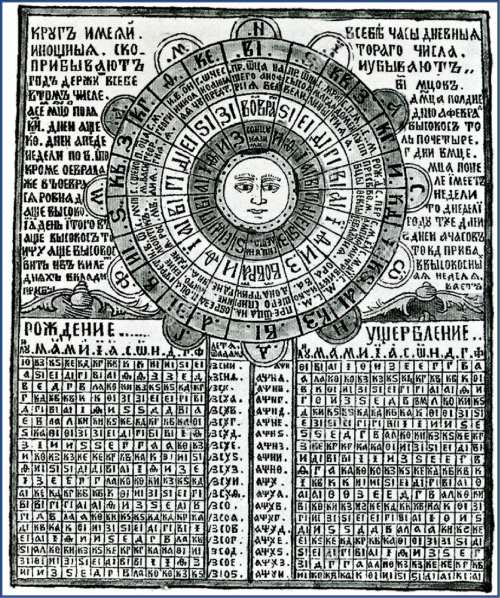

«Брюсов календарь» — довольно сложный набор таблиц, чертежей и символов. В некоторых из них могут разобраться только эксперты. Календарь состоял не только из справочной, но и с предсказательной части. В ней описывались прогнозы на будущее — какая будет погода, чего ждать от международной политики, стоит ли опасаться каких-либо перемен.

В народном сознании Яков Брюс окончательно превратился в чернокнижника после переиздания календаря, рассчитанного на период с 1800 по 2000 год. В нем содержались предсказания для каждого года: в чем человеку будет сопутствовать удача, что произойдет на государственном уровне, характер человека в зависимости от знака Зодиака.

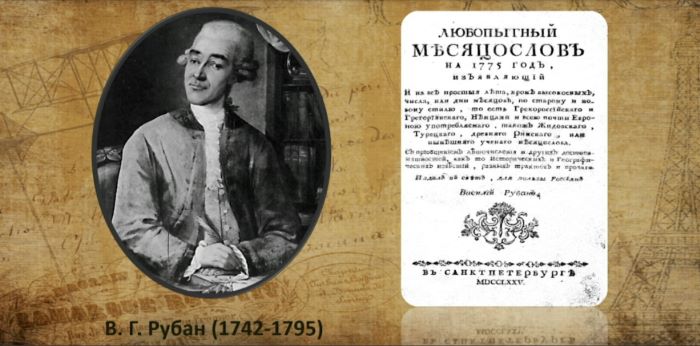

В 1775 г. Рубан выпустил «Любопытный Месяцеслов на 1775 год, являющий и на все простые лета, кроме високосных, числа или дни месяцев по старому и новому стилю»… Кроме чисто календарных сведений, это издание содержало в себе краткий перечень исторических событий и изобретений, роспись русских государей и лиц царствующего дома, краткие астрономические и почтовые известия, наставления садоводам и др.; но больше всего внимания было уделено истории русской духовной иерархии и историко-статистическому отделу, подробно описывающему наместничества, губернии, города, епархии, монастыри, церкви, кладбища, училища, аптеки и типографии. «Любопытный Месяцеслов» продолжал выходить и в следующие годы, а именно в 1776, 1778 и 1780 г., печатаясь в С.-Петербурге, и только в 1776 г. появился «Московский Любопытный Месяцеслов». В полном заглавии «Месяцеслова» Рубан, между прочим, указывал, что издает его «для пользы россиян».

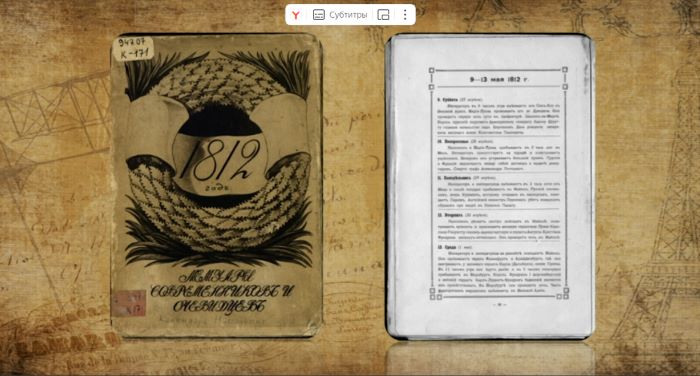

Интересным примером календаря является издание «Календарь Наполеона 1812 года». В него включены события за период с 20 декабря 1811 г. по 19 декабря 1812 г. (по старому стилю) и воспоминания о ключевых событиях войны — Бородинском сражении и битве на Березине. В календаре излагается хронология военных и политических событий в Европе и России в 1812 г., действия дипломатов двух стран в преддверии войны, отражены все перемещения Наполеона. Представлены только факты и почти отсутствуют оценочные суждения. Даются сведения о храбрости войск противника или степени расторопности французских военачальников. Отражены передвижения русских войск и действия полководцев. Ценность издания в том, что читатель сможет познакомиться с драгоценными сведениями современников событий и узнать «из первых уст» об «исторической драме русской…».

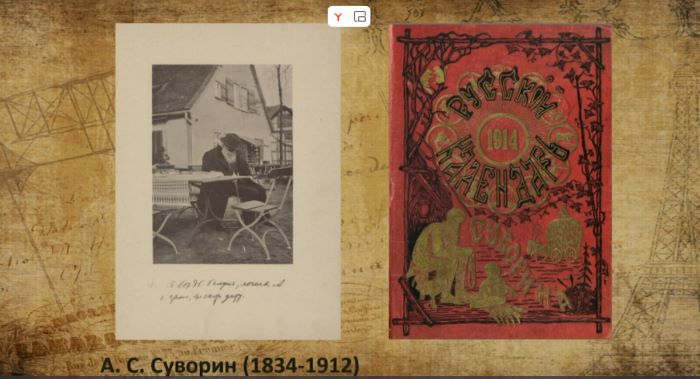

Отдельное место в коллекции Президентской библиотеки занимают «Русские календари» Алексея Сергеевича Суворина. Русский календарь он издавал с 1872 по 1916 годы. На его страницах кроме церковного календаря (православный, римско-католический, армяно-григорианский и др.), можно найти самую разнообразную информацию о финансах, сельском хозяйстве и промышленности, образовании, царствующей династии, о правителях иностранных государств, страховых обществах, театрах Санкт Петербурга и Москвы, лечебницах с использованием различных минеральных вод и грязей, метеостанциях, осуществляющих наблюдение за погодой, и много всего прочего. Кроме того, Русский календарь включал рекламу на разнообразные услуги и продукцию.

Во второй половине XIX века календари стали выпускать многие солидные издательства, в том числе издательства Ивана Сытина и Алексея Суворина. Календари становились более разнообразными по типу и по форме. Появились настенные, настольные, отрывные календари. Столь же разнообразна была и их специализация.

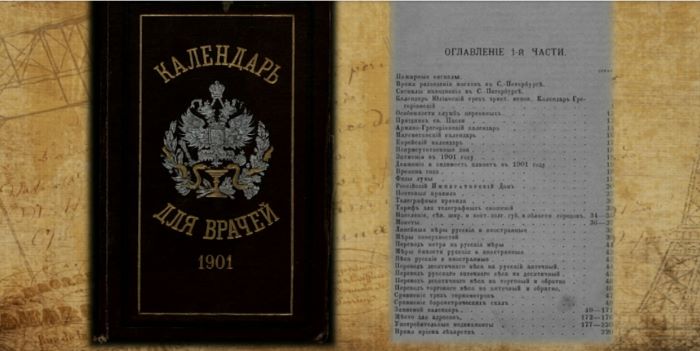

Выпускались дамские, детские календари, календари для врачей, юристов, дипломатов, памятные юбилейные календари.

В это время печатные календари уже пользовались огромной популярностью. Например, «Календарь для врачей всех ведомств» был настольной книгой Антона Павловича Чехова.

Издание содержало в себе важную информацию для представителей своей профессии, позволяло владельцу всегда быть в курсе событий в мире медицины, в любое время обращаться к справочнику, делать заметки и многое другое. В долгих поездках Антон Павлович пользовался Календарем для врачей, чтобы сделать в нем собственные заметки. В чеховской семье вообще очень любили разные календари: как простые табличные на одном листе или отрывные настенные, так и серьезные издания, содержащие разные полезные сведения. Их читали вслух на ночь и использовали в качестве литературных альманахов или энциклопедий.

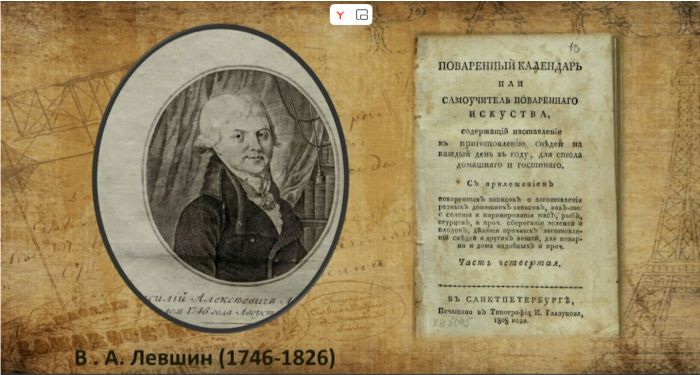

В начале 19 века особую популярность приобрел «Поваренный календарь или самоучитель поваренного искусства, содержащий наставление к приготовлению снедей на каждый день в году, для стола домашнего и гостиного». Автором календаря считают современника Пушкина Василия Левшина, который, имея склонность к наукам, обладая знанием языков, переводил много книг по проблемам ведения помещичьего хозяйства. Василий Левшин (тульский писатель, переводчик, энциклопедист, один из основоположников кулинарной литературы в России) в «Поваренном календаре» (1808 г.) собрал лучшие кулинарные рецепты русской кухни начала XIX века.

Ежегодно в Туле и окрестностях проходит фестиваль «Левшинский обед». В рамках фестиваля, на основе этого издания, а также сборника рецептов «Русская поварня» (1816 год), до 12 января 19 ресторанов и кафе готовят обеды из трех блюд.

Коллекция календарей Президентской библиотеки содержит более 1000 изданий, среди которых профессиональные и придворные календари, адрес-календари губерний, всеобщие календари.

После революции календари стали более простыми, хотя основной перечень сохранился. Но вот уже таких увлекательных толстых книг-календарей уже не выпускается. В основном вся познавательная часть теперь публикуется в отрывных календарях, которые, увы, не долговечны.

Более подробно можно познакомиться с коллекцией Президентской библиотеки, посетив вебинар «Достань-ка календарь!»: роль календарей в повседневной жизни россиян»

Со временем календари, конечно, претерпели немало изменений, а эксперименты по созданию их оригинальных видов не прекращаются и сегодня. Сейчас можно купить вечные календари и календари для записи событий, календари с часами или в виде деревянных кубиков, адвент и множество других. А компьютерный мир подарил человечеству цифровые календари, позволяющие добавить собственные события и установить различные виды напоминаний.

Форма не важна. Важно то, что мы по-прежнему пользуемся этими современниками эпохи и, безусловно, будем пользоваться и дальше.

По материалам Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина подготовила Елена АЛИСОВА

Оставить комментарий